TDC für hochauflösende Zeitmessung

Die hochauflösende Messung von Zeitintervallen spielt bei vielen Anwendungen eine bedeutende Rolle. Das Messprinzip basiert dabei in der Regel auf der Laufzeitmessung einer Schall- oder Lichtwelle. Dadurch ergibt sich für die Laufzeit-Messung ein prinzipiell unendlich hohes Auflösungsvermögen, welches nur durch die Auflösung der Zeitmessung begrenzt wird. Das Fraunhofer IMS entwickelt integrierte Schaltkreise in CMOS-Technologie für Anwendungsfelder die eine hochpräzise Zeitmessung benötigen. Sogenannte Time-To-Digital-Converter (TDC) können wie eine sehr präzise Stoppuhr angesehen werden. Sie messen die Zeit zwischen einem Start- und einem Stoppsignal und wandeln das gemessene Zeitintervall in einen digitalen Ausgangswert. Die Auflösung liegt im Bereich von Picosekunden. Damit eignen sich TDCs hervorragend für die präzise Laufzeitmessung von Schallwellen. Im Folgenden werden kurz einige Einsatzmöglichkeiten von TDCs vorgestellt.

Magnetostriktiver Positionssensor und LiDAR

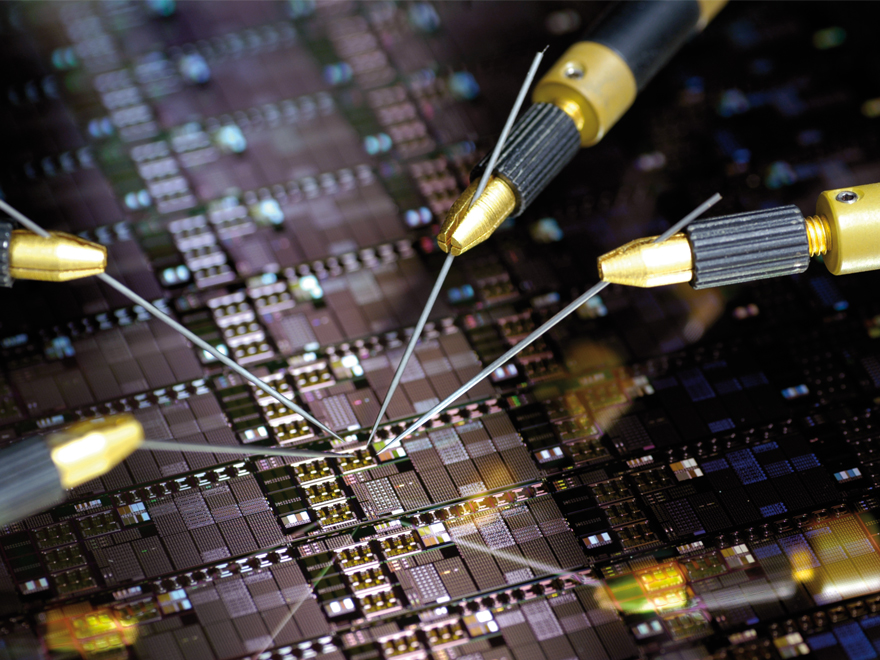

Bei einem magnetostriktiven Sensor soll die Position eines beweglichen Permanentmagneten bestimmt werden, der mit einem festen, akustischen Wellenleiter aus magnetostriktivem Material verbunden ist. Positionssensoren die auf Basis der Magnetostriktion arbeiten bieten einige herausragende Eigenschaften, welche besonders im industriellen Umfeld von großer Bedeutung sind. Dazu gehören vor allem ein berührungslos arbeitendes Messprinzip, sowie eine absolute Wegmessung. Durch das berührungslose Messprinzip lassen sich diese Sensoren zudem in äußerst robusten und hermetisch abgedichteten Gehäusen unterbringen, denn die gemessenen Positionsinformationen werden mittels magnetischer Felder durch die Gehäusewand zum Sensor übertragen. Das Funktionsprinzip ist in Abbildung 1 zu sehen.

Der Permanentmagnet kann entlang dieses Wellenleiters bewegt werden. Um den Abstand zwischen dem Anfang der Leitung und dem Magneten zu messen, wird ein Stromimpuls in die Leitung gespeist. Dadurch entsteht ein radiales Magnetfeld, das sich entlang der Leitung ausbreitet. Wenn dieses Magnetfeld den Permanentmagneten erreicht, überlagern sich die beiden Magnetfelder und das Material des Wellenleiters wird dadurch leicht deformiert. Dadurch entsteht ein mechanischer Impuls, der sich entlang der Leitung ausbreitet. Dieser mechanische Impuls kann nun wieder durch eine Spule am Anfang der Leitung durch eine Änderung der Magnetisierung registriert werden. Die Änderung der Magnetisierung führt zu einer Flussänderung in der Spule und damit zu einer induzierten Spannung. Die Laufzeitmessung selbst, erfolgt dabei durch den TDC: dieser misst die Zeit vom einspeisen des Stromimpulses bis zum Empfang des resultierenden mechanischen Impulses in der Empfangsspule. Mit dieser Zeitinformation kann anschließend die Position des Permanentmagneten sehr genau bestimmt werden.

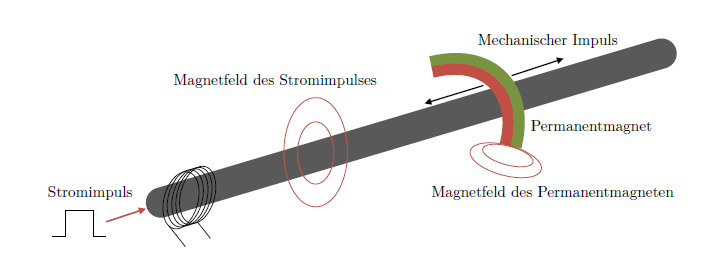

Abbildung 2 zeigt das Oszillatorbild einer vom Sensor empfangenen Spannungsänderung (untere hellblaue Linie), hervorgerufen durch das Anlegen eines kurzen Spannungspulses (gelbe Linie). Aus der Differenzzeit zwischen dem Einspeisen des Stromimpulses und der Detektion des mechanischen Impulses lässt sich so die Position des Magneten ermitteln. In der oben dargestellten Abbildung betrug der Abstand zum beweglichen Magneten 14cm

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch die Distanzmessung über die Lichtlaufzeit, wie bei LiDAR (Light Detection and Ranging). Hier wird die Laufzeit von Laserimpulsen gemessen.

Volumenstrommessung

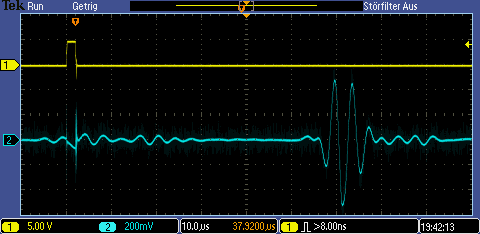

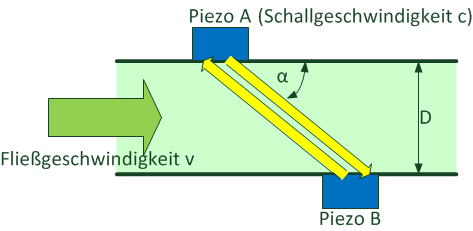

Eine weitere Anwendung ist die Messung eines Volumenstroms, beispielsweise in einem Rohr, durch das eine Flüssigkeit strömt. Das Funktionsprinzip wird in Abbildung 3 gezeigt. In dem Rohr befinden sich Ultraschallsender und Ultraschallempfänger. An dem Sender wird ein Ultraschallimpuls erzeugt, der von dem Ultraschallsensor registriert wird. Bei der Erzeugung des Impulses wird gleichzeitig ein TDC gestartet und wieder gestoppt, wenn der Sensor den Impuls registriert. Je nach Einsatzzweck, wird anschließend der Vorgang in umgekehrter Richtung wiederholt.

Die Zeit, die der Impuls vom Generator zum Sensor benötigt, hängt nun von der Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit und der Richtung des Impulses ab. Durch eine Laufzeitmessung mit einem TDC können die jeweiligen Laufzeiten T der Impulse bestimmt werden und es lässt sich somit, unter Berücksichtigung der Abmessung des Rohres, eine Aussage über Geschwindigkeit und Fließrichtung des Volumenstroms treffen: